Auf dieser Seite finden Sie Entscheidungen zu sonstigen Themen.

Auf dieser Seite finden Sie Entscheidungen zu sonstigen Themen.

Befangenheit wegen Facebook-Bild

BGH 3 StR 482/15 (12.01.2016)

Fahrlässige Tötung im Straßenverkehr

OLG Hamm 5 RVs 102/15 (20.08.2015)

Strafantrag bei Hausfriedensbruch

KG Berlin (2) 161 Ss 160/15 (044/15) (03.08.2015)

Handybenutzung während der Gerichtsverhandlung

BGH 2 StR 228/14 (17.06.2015)

Bewährung bei einer Freiheitsstrafe

OLG Hamm 3 Ws 168/15 (07.05.2015)

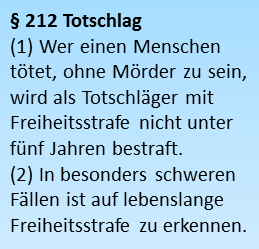

Totschlag trotz bewusster Selbstgefährdung

BGH 1 StR 328/15 (02.05.2015)

Glaubensfreiheit als Entschuldigungsgrund

OLG Hamm 5 RVs 7/15 (26.02.2015)

Verstoß gegen das Handyverbot

OLG Köln 1 RBs 284/14 (07.11.2014)

Handyverbot im Auto

OLG Hamm 1 RBs 1/14 (09.09.2014)

Sexuelle Nötigung – gefährliches Werkzeug nicht zur Nötigung, sondern zur Luststeigerung

BGH 2 StR 545/13 (15.04.2014)

Vernehmung einer Zeugin bei Sexualdelikt und Körperverletzung

Bundesverfassungsgericht 2 BvR 261/14 (27.02.2014)

Absolute Fahruntüchtigkeit von Gespannfahrern

OLG Oldenburg 1 Ss 204/13 (24.02.2014)

Bundesgerichtshof bestätigt Kammergericht Berlin im Al-Qaida-Verfahren

BGH 3 StR 285/13 (07.01.2014)

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr – Straferwartung

OLG Frankfurt am Main 1 Ws 206/13 (03.01.2014)

Beschwerde gegen Untersuchungshaft bei Verfahrensverzögerung

KG Berlin 4 Ws 132/13 (28.10.2013)

Hehlerei durch Absetzung – Tat setzt einen Erfolg voraus

BGH 3 StR 69/13 (22.10.2013)

Rechtswidrigkeit einer Durchsuchung

LG Düsseldorf 10 Qs 40/13 (26.09.2013)

Schweigepflicht bei Verdacht auf Kindesmisshandlung

KG 20 U 19/12 (27.06.2013)

Unterbringung bei sexuellem Missbrauch von Kindern

Bundesverfassungsgericht 2 BvR 1239/12 (23.01.2014)

Versuchte Anstiftung zum Mord

BGH 1 StR 405/12 (05.02.2013)

Befangenheit eines ehrenamtlichen Richters (Schöffen)

LG Koblenz 12 KLs 752/10 (19.12.2012)

Tötung des Angreifers in Notwehr

BGH 2 StR 311/12 (21.11.2012)

Dringender Tatverdacht zur Eröffnung des Hauptverfahrens

OLG Koblenz 2 Ws 712/12 (18.09.2012)

Trunkenheitsfahrt und bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln

BGH 3 StR 109/12 (03.05.2012)

Graffiti als Sachbeschädigung

AG Berlin Tiergarten 420 Ds 13/12 jug (27.04.2012)

Bedingter Vorsatz zur Tötung

BGH 4 StR 558/11 (22.03.2012)

Fahrlässige Tötung bei Amoklauf von Winnenden

BGH 1 StR 359/11 (22.03.2012)

Strafzumessung beim Schwarzfahren (Beförderungserschleichung)

OLG Naumburg 2 Ss 157/11 (12.03.2012)

Einziehung ist Ermessensentscheidung

BGH 4 StR 375/11 (23.08.2011)

Sprachkenntnisse des Schöffen

BGH 2 StR 338/10 (26.01.2011)

Befangenheit wegen Facebook-Bild

BGH 3 StR 482/15 (12.01.2016)

Das Landgericht hatte den Angeklagten wegen erpresserischen Menschenraubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Während des Verfahrens hatte der Angeklagte den Vorsitzenden Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Das Landgericht wies das Ablehnungsgesuch als unbegründet zurück und verurteilte den Angeklagten.

Dieser legte Revision gegen das Urteil ein. Diese begründete er unter anderem damit, dass das Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen sei, da bei der Verhandlung ein Richter mitgewirkt habe, der zu Recht wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt worden war. Seine Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) hatte Erfolg. Der BGH war der Auffassung, dass die Ablehnung wegen der Besorgnis der Befangenheit begründet war.

Folgendes war passiert: Während des Verfahrens erhielt der Verteidiger des Angeklagten von dem Facebook-Profil des Richters Kenntnis. Im öffentlichen Bereich des Profils des Richters war ein Bild von ihm. Er saß auf einer Terrasse mit einem Bierglas in der Hand und trug dabei ein T-Shirt mit der Aufschrift „Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause: JVA“. Unter dem Bild befand sich ein Kommentar des Richters („Das ist mein ‚Wenn du rauskommst, bin ich in Rente‘-Blick“, der von einem anderen Nutzer kommentiert wurde („… sprach der schwedische Gardinen-Verkäufer! :-))“). Der Richter und eine andere Person hatten diesen Beitrag „geliked“. Daraufhin stellte der Verteidiger für den Angeklagten den Ablehnungsantrag.

Der Richter gab eine dienstliche Äußerung hierzu an, in der es hieß „Zum weiteren Vorbringen im Ablehnungsgesuch gebe ich keine Stellungnahme ab. Ich werde mich nicht zu meinen privaten Lebensverhältnissen äußern.“

Maßstab für die Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Befangenheit ist, ob ein vernünftiger beziehungsweise verständiger Angeklagter Grund zur Annahme hat, der Richter nehme ihm gegenüber eine innere Haltung ein, die seine erforderliche Unvoreingenommenheit störend beeinflussen kann. Der BGH ist der Auffassung, dass nicht auszuschließen ist, dass der Richter das Verfahren nicht objektiv bearbeitet, sondern Spaß an der Verhängung hoher Strafen hat und sich über den Angeklagten lustig macht. Der Beitrag betrifft nicht nur seine privaten Lebensverhältnisse, sondern enthält auch einen deutlichen Hinweis auf die berufliche Tätigkeit des Richters. Ein noch konkreterer Zusammenhang zum Strafverfahren gegen den Angeklagten ist nicht erforderlich, um Bedenken hinsichtlich der Neutralität zu haben. Der BGH verwies das Verfahren daher zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurück.

Fahrlässige Tötung im Straßenverkehr

OLG Hamm 5 RVs 102/15 (20.08.2015)

Das Landgericht hatte folgenden Sachverhalt festgestellt:

Der Angeklagte fuhr mit einer Geschwindigkeit von mindestens 65 km/h (erlaubt waren 50 km/h) auf eine beampelte und von allen Seiten gut einsehbare Kreuzung zu, die er geradeaus überqueren wollte. Aus seiner Sicht von links kam ein Fahrzeug, dass die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren wollte. Dieses Fahrzeug fuhr etwa 30 statt der erlaubten 50 km/h.

Der Angeklagte nahm wahr, dass sich der Zeuge A der Kreuzung näherte, er ging aber davon aus, dass dieser an der Kreuzung halten würde. Beide Fahrzeuge überfuhren in zeitlich geringem Abstand die jeweilige Haltelinie. Es konnte nicht aufgeklärt werden, welcher der beiden Fahrer einen Rotlichtverstoß beging. Nach dem Grundsatz „In dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) geht das Gericht davon aus, dass der Zeuge einen Rotlichtverstoß begangen hat. Es war nach Überzeugung des Gerichts für den Angeklagten zu erkennen, dass der Zeuge in die Kreuzung einfahren würde.

Der Angeklagte nahm das Fahrzeug des Zeugen erst wieder wahr, als sich beide Fahrzeuge auf der Kreuzung befanden. Obwohl er bremste, konnte der Angeklagte eine Kollision nicht mehr verhindern. Er traf den Transporter, mit dem der Zeuge fuhr, an der Beifahrerseite, wodurch dieses Fahrzeug um 90 Grad gedreht wurde.

Wäre der Angeklagte zu dem Zeitpunkt, in dem der Zeuge die Haltlinie überfuhr und der Angeklagte spätestens hätte bremsen müssen, um die Kollision zu vermeiden, maximal 50 km/h gefahren, wäre er 0,7 Sekunden später am Kollisionsort angekommen. Der Zeuge wäre in dieser Zeit bereits 6 Meter weiter über die Kreuzung gefahren und es wäre nicht zu einer Kollision gekommen. Die Beifahrerin des Zeugen wurde bei dem Unfall getötet.

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung gemäß § 222 StGB verurteilt. Der Angeklagte legte gegen das Urteil Revision ein. Die Generalstaatsanwaltschaft hat beantragt, die Revision als unbegründet zu verwerfen. Das Oberlandesgericht hält die Revision für begründet und verweist die Sache zurück an das Landgericht.

Ohne Zweifel war das Verhalten des Angeklagten ursächlich für den Tod der Beifahrerin. Wäre der Angeklagte nicht gefahren, wäre sie nicht gestorben. Die Ursächlichkeit des Handelns ist also nur ein erster grober Filter. Nicht jede Handlung, die für ein Geschehen ursächlich ist, begründet auch eine Strafbarkeit. Daher ist eine sogenannte Zurechenbarkeit erforderlich. Diese besteht bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, wenn bei vorschriftsmäßiger Geschwindigkeit eine Bremsung möglich gewesen wäre oder wenn (wie hier) eine Kollision nicht stattgefunden hätte, weil das Fahrzeug der getöteten Beifahrerin die Kreuzung bereits überquert hätte.

Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tötung entfällt aber auch dann, wenn der Unfall nicht vorhersehbar war. Dies kann bei einem überwiegenden Mitverschulden eines anderen Fahrers der Fall sein, wenn dieser ein gänzlich vernunftwidriges und außerhalb der Lebenserfahrung liegendes Verhalten an den Tag legt. Da zugunsten des Angeklagten davon ausgegangen werden muss, dass er selbst keinen Rotlichtverstoß begangen hat, wurde dieser (nach dieser Unterstellung) durch den anderen Fahrer begangen. Das Landgericht geht davon aus, dass alle Rotlichtverstöße pauschal als nicht unvernünftig und außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit liegend eingestuft werden können.

Diese Auffassung teilt das Oberlandesgericht nicht. Es differenziert danach, ob ein qualifizierter Rotlichtverstoß vorlag (länger als eine Sekunde Rot) und danach, ob der Verstoß vorsätzlich (also absichtlich) oder fahrlässig begangen wurde. Ein vorsätzlicher qualifizierter Rotlichtverstoß ist nach Ansicht des Oberlandesgerichtes ein gänzlich vernunftwidriges Verhalten. Auf Basis dieser Feststellungen zum Sachverhalt kam also eine Verurteilung des Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung nicht in Betracht.

Die Feststellung des Sachverhalts ist nicht Aufgabe des Oberlandesgerichts als Revisionsgericht. Daher wurde das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen.

Strafantrag bei Hausfriedensbruch

KG Berlin (2) 161 Ss 160/15 (044/15) (03.08.2015)

Der Angeklagte hatte sich im Bereich eines Bahnhofs aufgehalten, obwohl es ihm verboten wurde. Es lag also ein Hausfriedensbruch vor. Ein Hausfriedensbruch kann jedoch nur dann strafrechtlich verfolgt werden, wenn ein Strafantrag vorliegt. Weiterhin muss der Strafantrag von einer antragsberechtigten Person gestellt werden. Es reicht daher nicht aus, wenn eine beliebige Person den Antrag stellt. In diesem Fall lag ein Strafantrag der DB Station & Service GmbH vor und die Staatsanwaltschaft klagte das Verfahren an.

Der Angeklagte wurde wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Gegen dieses Urteil legte er Revision ein. Das Kammergericht Berlin hob das Urteil auf, weil es an einem Strafantrag von einer Person fehlte, die auch antragsberechtigt ist.

Berechtigter für einen Strafantrag bei einem Hausfriedensbruch ist immer nur der Inhaber des Hausrechts. Hier ging es darum, dass sich der Angeklagte in einem Bereich aufhielt, der im Eigentum der DB Station & Service GmbH stand. Diese hatte den „Tatort“ jedoch an die S-Bahn Berlin GmbH vermietet. Es lag ein Strafantrag von der DB Station & Service GmbH vor. Die S-Bahn Berlin GmbH hatte jedoch keinen Strafantrag gestellt. Durch den Mietvertrag war das Hausrecht aber auf die S-Bahn Berlin GmbH übergegangen, so dass der Strafantrag der DB Station & Service GmbH ohne Bedeutung war. Da die Antragsfrist bei der Verurteilung bereits abgelaufen war, war auch eine Nachholung des Strafantrags nicht mehr möglich. Daher konnte das Gericht das Urteil aufheben. Eine Verweisung an ein anderes Gericht war nicht mehr erforderlich.

Handybenutzung während der Gerichtsverhandlung

BGH 2 StR 228/14 (17.06.2015)

Der Bundesgerichtshof hatte in diesem Verfahren darüber zu entscheiden, ob das Landgericht richtig über einen Befangenheitsantrag gegen eine Richterin am Landgericht entschieden hatte.

Die Richterin hatte am vierten Verhandlungstag einer Hauptverhandlung während der Vernehmung eines Zeugen über einen Zeitraum von etwa zehn Minuten mit ihrem privaten Mobiltelefon mehrere Kurznachrichten geschrieben. Der Angeklagte hatte die Richterin daraufhin wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Dies bedeutet, dass aus seiner Sicht zu befürchten war, dass ein Misstrauen hinsichtlich der Unparteilichkeit der Richterin gerechtfertigt ist. Der Angeklagte begründete seinen Antrag damit, dass die Möglichkeit der Richterin, der Verhandlung zu folgen und dementsprechend später Fragen an den Zeugen zu stellen, durch ihr Aufmerksamkeitsdefizit beeinträchtigt gewesen sei. Damit bestehe Anlass zur Annahme, dass die Richterin sich zur Tat- und Schuldfrage bereits festgelegt habe.

Das Gericht hat den Befangenheitsantrag als unbegründet zurückgewiesen. Nach Auffassung der entscheidenden Richter sei die Auffassungsmöglichkeit nicht in relevantem Umfang reduziert gewesen.

Der Bundesgerichtshof folgt jedoch im Ergebnis der Auffassung des Angeklagten. Er führt auch aus, dass die Richterin mit der Nutzung des privaten Telefons in der Verhandlung ihre dienstlichen Pflichten (Aufmerksamkeit in der Verhandlung) verletzt hat und damit private über dienstliche Interessen stellt.

Bewährung bei einer Freiheitsstrafe

OLG Hamm 3 Ws 168/15 (07.05.2015)

Das Landgericht verurteilte den Angeklagten wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten. Er hatte seiner damaligen Ehefrau mehrmals mit einem Messer in den Oberkörper gestochen, weil er glaubte, dass sie ihn betrügen würde. Ohne sofortige Hilfe wäre die Geschädigte gestorben.

Nachdem der Angeklagte zwei Drittel der Strafe im Gefängnis abgesessen hatte, war über die Aussetzung der restlichen Strafe zur Bewährung zu entscheiden. Ein Gutachter stellte fest, dass der Angeklagte im Strafvollzug deutlich nachgereift sei. Die Tat sei rückblickend als Affekthandlung zu sehen. Der Partnerkonflikt bestehe nicht mehr. Es bestehe nicht mehr die Gefahr, dass die beim Angeklagten durch die Tat gezeigte Gefährlichkeit fortbestehe. Die Freiheitsstrafe wurde daher im Februar 2014 zur Bewährung ausgesetzt.

Kurz nach seiner Entlassung schickte der Angeklagte der Geschädigten über sein Mobiltelefon eine Kurznachricht. Daraufhin erließ das Gericht die Weisung, dass der Angeklagte es zu unterlassen hat, zu der Geschädigten Kontakt (auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln) aufzunehmen. Diese fühlte sich durch die Kontaktaufnahme bedroht. Ein Näherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz war bereits verhängt worden.

Im Zeitraum von Juli bis August 2014 verschickte der Angeklagte zwei Freundschaftsanfragen an die Geschädigte. In der Gerichtsverhandlung wegen dieser Taten (Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz) wurde der Angeklagte im März 2015 freigesprochen.

Im Januar 2015 schrieb der Angeklagte auf seine eigene Facebook-Seite Nachrichten an die Geschädigte. Er sprach sie dabei mit „Assisa“ an. Diesen Spitznamen hatte er ihr gegeben. Wörtlich schrieb er unter anderem: „Assisa du bist ein Schwein wie deine kinde. Du bist die groß Hure von babelon“ Weiterhin: „Ich werde meinen Kampf zurückziehen, denn es lohnt sich nicht gegen solch eine Schweine Familie wie deine zu kämpfen, das ist es mir nicht werrt, ihr seit es nicht mal würdig, es lohnt sich einfach nicht dich und den rest deines Schweinehaufens zu lieben. Heute lachst du noch über diese Worte, aber 2020 nicht, denn bis dahin bin ich ein erfolgreicher Mann, obendrauf, außergewöhnlich dank Isis. Ich werde Präsident sein und du wirst garnichts von mir kriegen, auch nicht deine Kinder, ihr seit es nicht würdig ihr Schweine, denk daran ich habe dich in ruhe gelassen, da du es nicht wert bist. Wir sehen uns 2020 du Schwein, auf wiedersehen du schwein.“

Die Staatsanwaltschaft beantragte, die Bewährung zu widerrufen. Nach Anhörung des Angeklagten widerrief das Landgericht die Bewährung. Hiergegen legte der Angeklagte sofortige Beschwerde ein. Diese hatte vor dem Oberlandesgericht Hamm jedoch keinen Erfolg.

Das Gericht widerruft eine Strafe, wenn der Verurteilte beharrlich gegen eine Weisung gröblich oder beharrlich verstößt und dadurch Anlass zur Besorgnis gibt, dass er erneut Straftaten begehen wird. Davon gehen das Landgericht und auch das Oberlandesgericht hier aus. Die Tatsache, dass der Angeklagte Nachrichten auf eine eigene Seite bei Facebook geschrieben hat, stellt einen Verstoß gegen das Kontaktverbot dar, denn ihm sei bewusst gewesen, dass diese Texte zumindest auch von Verwandten oder Bekannten der Geschädigten gelesen werden, so dass eine Übermittlung seiner Texte durch Dritte vorliege. Das Gericht war überzeugt davon, dass es dem Angeklagten darauf angekommen sei, den Kontakt zur Geschädigten (unmittelbar oder durch Dritte) herzustellen. Insgesamt sei die Gefahr zusehen, dass der der Angeklagte weitere Straftaten gegen das Leben oder die Gesundheit der Geschädigten begehen werde.

Totschlag trotz bewusster Selbstgefährdung

BGH 1 StR 328/15 (02.05.2015)

Der Angeklagte wurde vom Landgericht wegen Totschlags durch Unterlassen verurteilt. Seine Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) hatte keinen Erfolg. Folgendes Tatgeschehen wurde festgestellt:

Der Angeklagte hatte mit mehreren Personen bereits am Nachmittag Drogen und Alkohol konsumiert. Die Gruppe begab sich später in die Wohnung des Angeklagten. Dort kam es weiterhin zum Konsum von Alkohol, Cannabis und Amphetaminen. Der Angeklagte bot den anderen Personen die Droge Gammabutyrolactan (GBL) an, das er unverdünnt in einer Glasflasche aufbewahrte. Das spätere Opfer nahm dieses Angebot an. Nachdem der Angeklagte und das Opfer 2-3 ml vom GBL konsumiert hatten, blieb die Flasche frei zugänglich stehen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte der Angeklagte die Anwesenden darauf hingewiesen, das GBL nicht unverdünnt zu trinken. Das Opfer trank jedoch einige Zeit später eine unbekannte Menge des unverdünnten GBL direkt aus der Flasche. Der Angeklagte ging davon aus, dass das Opfer eine tödlich wirkende Menge aufgenommen hat. Er versuchte erfolglos, das Opfer zum Erbrechen zu bringen. Das Opfer verlor das Bewusstsein. Der Angeklagte beschränkte sich darauf, die Atemfrequenz des Opfers zu beobachten. Als das Opfer nur noch sechs bis acht Mal pro Minute atmete, erkannte der Angeklagte die Gefahr, dass das Opfer sterben werde, wenn keine ärztliche Hilfe hinzugezogen wird. Dennoch blieb er vorerst untätig. Es steht fest, dass das Opfer gerettet worden wäre, wenn rechtzeitig Hilfe geholt worden wäre. Ob es der Angeklagte war, der später die Alarmierung eines Rettungswagens veranlasste, blieb unklar.

Das Verhalten des Angeklagten stellt einen Totschlag durch Unterlassen dar. Bei diesen (unechten) Unterlassungsdelikten ist es erforderlich, dass der Täter eine Garantenstellung für das Opfer hat. Diese ergibt sich aus einer besonderen Fürsorgepflicht. Ein typischer Anwendungsfall einer Garantenpflicht besteht bei Eltern gegenüber ihren Kindern.

Hier ergibt sich die Garantenpflicht des Angeklagten aus seiner Herrschaft über die in seinem Besitz in seiner Wohnung befindliche Flasche mit dem hochgradig gefährlichen GBL. Nach der Rechtsprechung hat derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, die Pflicht, Maßnahmen zum Schutz anderer Personen zu treffen. Diese Pflicht umfasst alle Maßnahmen, die ein verständiger und umsichtiger Mensch für erforderlich hält, um andere vor Schäden zu bewahren. Der Umfang der Schadensabwendungspflicht bestimmt sich nach dem Grad der Gefahr.

Da die Flasche frei zugänglich war, war die Gefahr begründet, dass einer der Anwesenden den Inhalt der Flasche konsumieren würde. Hinzu kommt der Konsum von Suchtmitteln durch die Anwesenden, durch den es zu einer Enthemmung kommen kann. Da vom unverdünnten GBL eine hohe Gefahr ausgeht, waren hohe Anforderungen an seine Sorgfaltspflichten zu stellen.

Rechtlich problematisch ist jedoch die Tatsache, dass das Opfer das GBL selbst konsumiert hat und sein Verhalten damit als freiverantwortliche Selbstgefährdung verstanden werden kann. Die Selbstverletzung ist nicht strafbar, so dass auch die Förderung einer solchen Tat nicht als Körperverletzungs- oder Tötungsdelikt betraft werden kann.

Hier schloss jedoch die Selbstgefährdung durch das Opfer nicht aus, dass der Angeklagte eine Pflicht zur Abwendung des drohenden Todes hatte. Die Erfolgsabwendungspflicht eines Garanten entfällt nicht, wenn er zunächst eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung ermöglicht. Die Garantenpflicht entsteht dadurch, dass aus dem allgemeinen Lebensrisiko eine besondere Gefahrenlage erwächst. Aufgrund dieser Garantenstellung wäre der Angeklagte verpflichtet gewesen, den drohenden Tod des Opfers abzuwenden. Da er dies nicht getan hat, ist sein Verhalten nicht nur als unterlassene Hilfeleistung im Sinne von § 323c StGB strafbar, sondern als Totschlag durch Unterlassen. Die Strafe ist dadurch deutlich höher.

Glaubensfreiheit als Entschuldigungsgrund

OLG Hamm 5 RVs 7/15 (26.02.2015)

Die Angeklagte wurde in Marokko geboren. Sie studierte Deutsch und Literatur. In der Bibliothek, die die Angeklagte für ihr Studium häufig aufsuchte, befand sich ein Poster, das die religiösen Gefühle der Angeklagten verletzte. Sie hängte es ab, aber das Poster wurde wieder aufgehängt. In der Folgezeit entdeckte sie ein weiteres Plakat. Auf dem meinte sie, in arabischen Schriftzeichen die Worte „Nieder mit Allah“ gelesen zu haben. Sie beschwerte sich wegen dieses Plakats. Ein Gespräch mit dem Direktor der Universität wurde ihr verweigert. Die Verwaltung teilte ihr auf ihre Nachfrage hin mit, dass man dort überlege, wie man weiter vorgehen wolle.

Einige Tage später hängte die Angeklagte das Plakat ab, brachte es zu einem Bibliotheksmitarbeiter und verlangte, dass dieses Plakat aus der Ausstellung entfernt wird. Der Mitarbeiter bot an, dass das Textstück „Nieder mit Allah“ überklebt werden könne. Der Angeklagten erschien das Überkleben unzureichend. Sie nahm eine Schere und schnitt diese Stelle aus.

Die Angeklagte wurde vom Amtsgericht Essen wegen (gemeinschädlicher) Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegen dieses Urteil legte die Angeklagte Berufung ein. Das Landgericht Essen verwarf die Berufung. Hiergegen legte die Angeklagte Revision ein. Sie vertritt die Auffassung, dass keine gemeinschädliche Sachbeschädigung im Sinne von § 304 StGB vorliegt, sondern eine Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB. Weiterhin meinte sie, sie habe die Beschädigung aus Gewissensgründen durchführen müssen. Das Gericht habe einen Entschuldigungsgrund annehmen müssen, der sich aus der Glaubens- und Gewissensfreiheit aus Artikel des Grundgesetzes ergebe.

Auch das Oberlandesgericht Hamm als Revisionsgericht sah ein strafbares Verhalten der Angeklagten. Sie habe eine gemeinschädliche Sachbeschädigung begangen. Diese setzt beispielsweise voraus, dass bestimmte Gegenstände in öffentlichen Sammlungen beschädigt oder zerstört werden. Das Gericht sah in der Bibliothek der Universität eine solche öffentliche Sammlung, auch wenn diese nur mit einem entsprechenden Ausweis genutzt werden durfte. Einen solchen Ausweis kann aber jeder erhalten, der die Bedingungen der Nutzungsordnung erfüllt, daher lag für das Gericht eine öffentliche Sammlung vor.

Das Gericht beantwortet nicht die Frage, ob aus der Glaubens- und Gewissensfreiheit generell ein Rechtfertigungsgrund oder ein Entschuldigungsgrund hergeleitet werden kann. Denn dies käme nur dann in Betracht, wenn für die Angeklagte keine andere Möglichkeit bestanden hätte, ihre Glaubens- und Gewissensfreiheit straffrei umzusetzen. Hier aber hatte sie die Möglichkeit, die beanstandete Textzeile zu überkleben.

Nutzung des Mobiltelefons

OLG Köln 1 RBs 284/14 (07.11.2014)

Eine Autofahrerin wurde wegen verbotswidriger Nutzung des Mobiltelefons zu einer Geldbuße von 40 Euro verurteilt. Nachdem sie durch ihren Anwalt Rechtsbeschwerde eingelegt hatte, hob das Oberlandesgericht Köln die Entscheidung auf und verwies die Sache an das Amtsgericht zurück.

Das Handy der Betroffenen klingelte, während sie mit ihrem PKW fuhr. Das Gerät befand sich in ihrer Handtasche. Zunächst suchte ihr Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, nach dem Handy, konnte es aber nicht finden. Er gab ihr die Handtasche. Sie suchte selbst nach dem Handy, nahm es aus der Tasche und gab es ihrem Sohn, ohne vorher selbst auf das Display zu gucken. Der Sohn nahm das Gespräch an.

Gemäß § 23 Absatz 1 a StVO ist es dem Fahrzeugführer verboten, ein Mobiltelefon zu benutzen, solange das Fahrzeug fährt. Der Begriff der „Benutzung“ führt in der Praxis immer wieder zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Umschreibungen dieses Verbots sind beispielsweise, dass das „Telefonieren einschließlich der Vor- und Nachbereitungshandlungen“ gegen die Vorschrift verstoße. In der Begründung des Gesetzgebers werden „sämtliche Bedienfunktionen wie auch das Anwählen“ benannt. Entscheidend ist nach der bisherigen Rechtsprechung zum Handyverbot, dass es um die spezifische Nutzung als Mobiltelefon geht. Dazu gehören beispielsweise das Ablesen der Anrufernummer und das Wegdrücken eines Anrufs. Das Merkmal „Benutzen“ darf aber nicht so ausgelegt werden, dass eine bloße Ortsveränderung erfasst ist. Eine solche Handlung steht in keinem Zusammenhang zur Funktionalität und zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerätes. Diese Auffassung wird auch von der Rechtsprechung vertreten.

Für diesen Fall bedeutet dies, dass das Verhalten der Fahrerin nicht gegen § 23 Absatz 1a StVO verstößt. Ihr Verhalten beschränkte sich darauf, das Handy aus der Tasche zu holen und an den Beifahrer weiterzureichen. Darin liegt keine Nutzung der speziellen Eigenschaften eines Mobiltelefons. Dass sie die Nummer abgelesen hat, konnte nicht festgestellt werden. Für die Bewertung, ob das Verhalten eine Ordnungswidrigkeit darstellt oder nicht, ist es daher nicht von Bedeutung, ob das Mobiltelefon vom Fahrzeugführer an einen anderen Ort gelegt oder an einen Mitfahrer übergeben wird.

Handyverbot im Auto

OLG Hamm 1 RBs 1/14 (09.09.2014)

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat entschieden, dass das Telefonieren im Auto mit einem Handy erlaubt ist, wenn der Motor während des Telefonats abgeschaltet ist. Das gilt auch dann, wenn das Fahrzeug mit einer Start-Stopp-Automatik ausgestattet ist und der Fahrer lediglich an einer roten Ampel steht.

Im konkreten Fall bestätigte das Amtsgericht die Geldbuße von 40 Euro gegen den Autofahrer. Nachdem gegen diese Entscheidung Rechtsbeschwerde eingelegt wurde, hatte das OLG Hamm über diesen Fall zu entscheiden.

Das Gericht sah keinen Verstoß gegen das Handyverbot. Das OLG ist der Auffassung, das Handynutzungsverbot solle gewährleisten, dass der Fahrer während der Fahrt beide Hände für die eigentlichen Fahraufgaben zur Verfügung habe. Wenn der Motor aus sei, fielen solche Aufgaben jedoch nicht an. Das gelte gleichermaßen für Fahrzeuge, bei denen der Motor erst wieder manuell gestartet werden müsse, und auch für solche, bei denen der Motor nur durch das bloße Treten des Gaspedals wieder anspringt. Der Gesetzeswortlaut biete keine Stütze dafür, dass nach der Art, wie der Motor zu starten sei, zu differenzieren sei.

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Anders dürfte aber der Fall zu entscheiden sein, wenn bei abgeschaltetem Motor telefoniert wird, aber das Fahrzeug noch in Bewegung ist, wenn der Fahrer beispielsweise das Auto vor der Ampel (bergab) ausrollen lässt. Interessant ist auch die Frage, wie die Gerichte in Zukunft die Situation bei Elektroautos bewerten werden. Hier kann im Stillstand wohl kaum von einem laufenden Motor gesprochen werden.

Sexuelle Nötigung – gefährliches Werkzeug nicht zur Nötigung, sondern zur Luststeigerung

BGH 2 StR 545/13 (15.04.2014)

Der Angeklagte wurde vom Landgericht wegen besonders schwerer Vergewaltigung und Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Der Angeklagte hatte das Opfer bereits zuvor zum Oralverkehr genötigt. Dann holte er ein Jagdmesser und demonstrierte dessen Schärfe, indem er Papier damit zerschnitt. Dann zog er die Messerspitze vom Kopf über den Hals bis zur Brust des Opfers, ohne es dabei zu verletzen. Er wollte damit für sich ein Lustgefühl erzeugen. Das Opfer leistete schon vor Einsatz des Messers keinen Widerstand. Dann zwang er das Opfer erneut zum Oralverkehr.

Nachdem er vom Landgericht wegen schwerer sexueller Nötigung verurteilt worden war, legte der Angeklagte gegen das Urteil Revision ein. Der Bundesgerichtshof bestätigte die Verurteilung wegen besonders schwerer Vergewaltigung.

Gemäß § 177 Absatz 4 Nr. 1 StGB liegt ein besonders schwerer Fall der Vergewaltigung vor, wenn bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet wird. Bei dem verwendeten Messer handelt es sich eindeutig um ein gefährliches Werkzeug. Es ist auch nicht zwingend erforderlich, dass das gefährliche Werkzeug als Nötigungsmittel eingesetzt wird. Es reicht aus, wenn das gefährliche Werkzeug bei der Tat eingesetzt wird. Eine Verwendung bei der sexuellen Handlung ist daher ausreichend. Es ist nur erforderlich, dass ein „einheitlicher Vorgang mit Sexualbezug“ vorliegt. Da der Angeklagte hier das Messer zur Luststeigerung benutzte, ist der erforderliche Zusammenhang gegeben.

Vernehmung einer Zeugin bei Sexualdelikt und Körperverletzung

Bundesverfassungsgericht 2 BvR 261/14 (27.02.2014)

Die Beschwerdeführerin soll als Zeugin im Strafverfahren wegen eines Sexualdelikts und Körperverletzung aussagen. Sie ist eine mutmaßliche Geschädigte. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen 2008 und 2013 acht Frauen bewusstseinstrübende Substanzen in die Getränke gemischt zu haben. In sechs dieser Fälle soll er mit den Frauen unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit den Geschlechtsverkehr vollzogen haben. Nach Aussage des Angeklagten wurde der Geschlechtsverkehr einvernehmlich durchgeführt. Die Beschwerdeführerin erstattete keine Anzeige. Es wurde erst später bekannt, dass sie möglicherweise auch eine Geschädigte ist und wurde daher als Zeugin vernommen. Die gerichtliche Vernehmung der Beschwerdeführerin ist für den 04. März 2014 vorgesehen. Sie ist inzwischen als Nebenklägerin beigetreten.

Im Januar beantragte die Vertreterin der Nebenklägerin, dass die Vernehmung audiovisuell vorgenommen werden soll. Dabei wird die Aussage der Zeugin zeitgleich im Sitzungssaal übertragen (Bild und Ton). Es wird also nicht nur eine Aufzeichnung der Vernehmung vorgespielt. Bereits durch die Vernehmung durch die Polizei sei ihr Leben „aus den Bahnen“ geworfen worden. Die therapeutischen Fortschritte seien durch eine direkte Konfrontation mit dem Angeklagten gefährdet. Eine Vernehmung im Gerichtssaal würde zu einem nochmaligen Durchleben der Tat führen und könnte eine mit hoher Wahrscheinlichkeit eine längerfristige seelische Destabilisierung oder gar eine Retraumatisierung hervorrufen. Bei ihr liegt eine posttraumatische Belastungsstörung vor, die im Zusammenhang mit dem sexuellen Übergriff steht.

Das Gericht lehnte den Antrag auf Durchführung der audiovisuellen Vernehmung ab. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 06.02.2014 Verfassungsbeschwerde. Sie macht eine Verletzung ihres Grundrechts aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG (körperliche Unversehrtheit) und einen Verstoß gegen das Willkürverbot geltend.

Ihr Antrag hat Erfolg. Die Vernehmung als Zeugin darf vorerst nicht direkt, sondern nur audiovisuell vorgenommen werden.

Grundsätzlich ist erst der Rechtsweg über die jeweiligen Fachgerichte zu gehen, bevor das Verfassungsgericht entscheidet. Die Entscheidung des Landgerichts, mit der die audiovisuelle Vernehmung abgelehnt wird, ist jedoch unanfechtbar, sodass gleich eine Entscheidung des Verfassungsgerichts zulässig ist.

Das Verfassungsgericht entscheidet in diesem Eilverfahren aufgrund einer Abwägung. Hier spricht nach Auffassung des Verfassungsgerichts einiges dafür, dass die Interessen der Geschädigten (also der Beschwerdeführerin) vom Landgericht nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Auch hält das Gericht es für möglich, dass die Entscheidung auf sachfremden Erwägungen beruhen und damit willkürlich sein könnte. Genannt wird die möglicherweise fehlende technische Ausstattung des Gerichts.

Absolute Fahruntüchtigkeit von Gespannfahrern

OLG Oldenburg 1 Ss 204/13 (24.02.2014)

Der Angeklagte wurde von der Polizei angehalten, als er mit einer Kutsche, die von zwei Pferden gezogen wurde, auf einer öffentlichen Straße fuhr. Dabei hatte er eine Blutalkoholkonzentration von 1,98 Promille. Das Amtsgericht verurteile ihn wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr. Der Angeklagte legte Berufung gegen das Urteil ein. Das Landgericht sprach ihn frei. Nach Auffassung des Landgerichts lag keine absolute Fahruntüchtigkeit vor. Bei Autofahrern liegt der Grenzwert hierfür bei 1,1 Promille, bei Fahrradfahrern bei 1,6 Promille. Das Landgericht überträgt diese Werte aber nicht auf den Lenker eines Pferdegespanns. Der Wert bei PKW-Fahrern sei nicht übertragbar, da die Kutsche mit erheblich geringerer Geschwindigkeit unterwegs sei. Der Wert für Radfahrer sei nicht übertragbar, da dieser vor allem auf die Fähigkeit zum sturzfreien Fahren bei Kreis- und Slalombahnen abstelle. Auch wenn die Grenze zur relativen Fahruntüchtigkeit überschritten gewesen sein mag, spiele dies keine Rolle, da kein alkoholbedingter Fahrfehler vorgelegen habe.

Gegen diesen Freispruch legte die Staatsanwaltschaft Revision ein. Das Oberlandesgericht verwies das Verfahren an das Landgericht zurück, weil der Freispruch aus rechtlichen Gründen keinen Bestand haben konnte. Die Annahme, dass bei Gespannfahrern mit 1,98 Promille die absolute Fahruntüchtigkeit noch nicht erreicht sei, hielt das Oberlandesgericht für rechtsfehlerhaft.

Der Bundesgerichtshof entschied 1966, dass ein Autofahrer mit 1,3 Promille nicht mehr in der Lage sei, den Anforderungen bei schwieriger Verkehrslage gerecht zu werden. Dieser Grenzwert wurde 1990 auf 1,1 Promille reduziert. Die psychologische Leistungsfähigkeit sei so vermindert und die Gesamtpersönlichkeit so verändert, dass der Fahrer den Anforderungen des Verkehrs nicht mehr durch rasches, angemessenes und zielbewusstes Handeln gerecht werde. Die Reduzierung wurde mit den gestiegenen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr begründet.

Den Grenzwert für Radfahrer legte die Rechtsprechung zunächst auf 1,7 Promille fest. Die Festlegung dieses Grenzwertes ergibt sich aus den Gefahren, die sich daraus ergeben, dass ein alkoholisierter Radfahrer durch Gleichgewichtsprobleme überholende oder entgegenkommende Autofahrer zu Ausweichreaktionen zwingen kann.

Auf die Benutzung von elektrisch angetriebenen Rollstühlen hat die Rechtsprechung die Werte für Radfahrer übertragen.

Die Grenze für den Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit bemessen die Gerichte nach zwei Faktoren. Erstens ist das jeweils benutzte Fahrzeug relevant. Zweitens geht es um die Anforderungen, die an die Nutzung dieses Fahrzeugs im Straßenverkehr gestellt werden. Auf diesen Fall bezogen kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass bei Gespannfahrern ein Vergleich mit Autofahrern angemessen ist.

Kutschführer müssen im Straßenverkehr eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. Das von einem Sachverständigen, der sich für die Einführung einer Fahrausbildung für Gespannfahrer ausspricht, beratene Gericht geht von folgenden Tatsachen aus: Das Pferd bedürfe einer Führung durch den Gespannfahrer, es sei nicht zu einer Eigenreaktion fähig. Erschwerend komme hinzu, dass Pferde Fluchttiere seien. Daher sei die gute Reaktionsfähigkeit des Gespannfahrers bei unvorhergesehenen Situationen von großer Bedeutung. Die Normale Geschwindigkeit bei solchen Fahrten liege bei etwa 8 km/h. Im Galopp der Pferde könne das Gespann auch 40 km/h erreichen. Der Gespannfahrer müsse daher jederzeit in der Lage sein, die Leinen und seine Stimme zur Kontrolle der Pferde einsetzen zu können. Darin liege der wesentliche Unterschied zum Radfahrer. Prägend sei auch, dass im Straßenverkehr die Gefahr, dass die schreckhaften Pferde auf einen Reiz reagieren könnten, beim Radfahrer in dieser Form nicht existiere.

Auch bezüglich der Fahrzeuggröße wie auch der Wendigkeit und Beweglichkeit ist eine Kutsche nach Auffassung des Gerichts mehr mit einem Auto als mit einem Fahrrad zu vergleichen.

Bei der Grenze der Fahruntüchtigkeit gelten für Gespannfahrer daher die Werte von Autofahrern und nicht die von Radfahrern. Daher lag eine absolute Fahruntüchtigkeit des Fahrers vor. Da das Landgericht die absolute Fahruntüchtigkeit verneint hatte, war das Urteil aufzuheben und zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen.

Fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung bei Loveparade 2010

Am 12.02.2014 gab es eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Duisburg zu den Geschehnissen bei der Loveparade 2010 in Duisburg. Bei dieser Musikveranstaltung kam es zu einer Massenpanik, bei der 21 Menschen starben und mindestens weitere 652 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat die Ermittlungen abgeschlossen und Anklage gegen 10 Beschuldigte beim Landgericht Duisburg wegen fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB), fahrlässiger Körperverletzung (§ 229 StGB) und fahrlässiger Körperverletzung im Amt (§ 340 StGB) erhoben.

Vier der Beschuldigten sind Mitarbeiter der Gesellschaft, die die Loveparade veranstaltet hat. Dabei handelt es sich um den Gesamtleiter, den Produktionsleiter, den Sicherheitsverantwortlichen und den technischen Leiter. Weiterhin wurden sechs Bedienstete der Stadt Duisburg angeklagt. Von diesen sechs Beschuldigten prüften drei den Bauantrag der Veranstalter-Gesellschaft und erteilten die Baugenehmigung. Die anderen drei Beschuldigten sind Bedienstete der Stadt in leitender Funktion.

Gegen andere Mitbeschuldigte wurde das Verfahren eingestellt, da kein hinreichender Tatverdacht vorlag. Gegen weitere Personen (beispielsweise den Oberbürgermeister von Duisburg und den Geschäftsführer der Veranstalter-Gesellschaft) wurde kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die für die Veranstaltung erforderliche und beantragte Baugenehmigung hätte nicht erteilt werden dürfen. Es lagen schwerwiegende Planungsfehler vor und die Veranstaltung war nach diesen Plänen nicht durchzuführen. Die leitenden Bediensteten unterließen es, das Genehmigungsverfahren ordnungsgemäß zu überwachen. Ansonsten wären ihnen die schwerwiegenden Fehler aufgefallen und die Veranstaltung hätte so nicht stattgefunden, weil sie nicht genehmigt worden wäre.

Der Durchgang an der östlichen Rampe war nur etwa 18 Meter breit. Zäune verengten am Veranstaltungstag diesen ohnehin schon schmalen Zugang auf etwa 10 Meter Breite. Die Vorgaben der Genehmigung wurden bei der Veranstaltung nicht entsprechend überprüft. Das Zu- und Abgangssystem funktionierte am Nachmittag der Veranstaltung nicht mehr. Zwischen 16:30 und 17:15 Uhr drängten sich mehrere zehntausend Menschen im Bereich der östlichen Rampe. Die Dichte war an der durch die Zäune noch weiter verengten Stelle am größten.

Insbesondere dem Polizeieinsatzleiter vor Ort ist kein strafrechtlich relevanter Vorwurf zu machen. Die Möglichkeit von schweren Verletzungen war für diesen erst dann zu erkennen, als es nicht mehr möglich war, das weitere Geschehen noch zu verhindern. Die Fehler lagen in der Planung und Genehmigung der Veranstaltung sowie der Überwachung der sicherheitsrelevanten Auflagen am Veranstaltungstag.

Das Verfahren hat einen besonders großen Umfang. Die Verfahrensakten haben derzeit etwa 37.000 Seiten, es gibt etwa 963 Stunden (also etwa 40 Tage!) Videomaterial, die Datenträger haben ein Volumen von mehr als 800 Terabyte.

Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit sich diese Anklagevorwürfe in der Gerichtsverhandlung bestätigen. Die fahrlässige Tötung sieht eine Freiheitsstrafe von maximal 5 Jahren vor. Es ist davon auszugehen, dass das Gerichtsverfahren sehr lange dauern wird.

Bundesgerichtshof bestätigt Kammergericht Berlin im Al-Qaida-Verfahren

BGH 3 StR 285/13 (07.01.2014)

Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen von zwei Mitgliedern von Al-Qaida verworfen. Die Angeklagten Yusuf O. und Magsood L. wurden vom Kammergericht Berlin zu neun beziehungsweise sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie wurden wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gesprochen.

Nach den Feststellungen des Gerichtes reiste der Angeklagte Yusuf O. 2009 in das Grenzgebiet von Pakistan und Afghanistan, um am gewaltsamen Jihad gegen das Militär und Angehörige der ISAF-Schutztruppe teilzunehmen. Im September 2009 gründete er dort die terroristische Vereinigung Deutsche Taliban Mujahideen (DTM). Er ließ sich im Umgang mit Waffen und Sprengstoff ausbilden und nahm an Kampfeinsätzen der DTM teil. Er unterstützte die Suche nach neuen Mitgliedern (Internetchats und E-Mails) und trat in Propaganda-Videos auf. Er schloss sich im Mai 2010 der Al-Qaida an.

Der Angeklagte Magsood L. schloss sich im Juli 2010 der Al-Qaida an, nachdem er eine paramilitärische Ausbildung durchlaufen hatte. Die beiden Angeklagten lernten sich kennen und wurden von einem Führungsmitglied der Al-Qaida damit beauftragt, in Europa Aufgaben der Organisation zu übernehmen (Aufbau eines Netzwerkes und Beschaffen von Geld). Weiterhin sollten sie sich unter anderem für Anschläge bereithalten. Im Januar 2011 traten beide die Reise nach Europa an. Der Angeklagte Yusuf O. reiste nach Wien, wo er im Bekanntenkreis von Magsood L., der radikal-islamistisch geprägt war, um Unterstützung warb. Magsood L. versuchte im Mai 2011 in Berlin, Geld für die Organisation zu sammeln und neue Unterstützer zu finden. Beide Angeklagten sind seit Mai 2011 ununterbrochen in Untersuchungshaft.

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr – Straferwartung

OLG Frankfurt am Main 1 Ws 206/13 (03.01.2014)

Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Haftbefehl für die Untersuchungshaft wurde nicht aufgehoben, sondern nur außer Vollzug gesetzt. Die Beschwerde gegen den Haftbefehl führte zur Aufhebung des Haftbefehls.

Der Haftgrund der Fluchtgefahr lag nicht mehr vor. Fluchtgefahr setzt voraus, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich der Beschuldigte dem Strafverfahren entzieht als dass er sich dem Verfahren stellt. Maßstab für den Fluchtanreiz ist die sogenannte Netto-Straferwartung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die erlittene Untersuchungshaft auf die Strafe angerechnet wird. Ferner ist zu berücksichtigen, dass eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung nach zwei Dritteln zu erwarten ist. Hier liegt nichts vor, was gegen die Aussetzung der Strafe des fast 80 Jahre alten Angeklagten spricht.

Beschwerde gegen Untersuchungshaft bei Verfahrensverzögerung

KG Berlin 4 Ws 132/13 (28.10.2013)

Der Beschuldigte sitzt aufgrund eines Haftbefehls in Untersuchungshaft. Am 09.09.2013 sprach die zuständige Amtsrichterin mit den Verteidigern den 23.09.2013 als Termin für eine Hauptverhandlung ab. Einer Haftbeschwerde gegen diesen Haftbefehl wurde nicht abgeholfen, so dass der Haftbefehl weiterhin in Kraft war. Die Akten wurden an die Staatsanwaltschaft übersandt, damit diese die Akten an das Landgericht weiterleitet. Bis zur Entscheidung in diesem Beschwerdeverfahren ist die Sachakte nicht zum Amtsgericht zurückgelangt. Das Verfahren wurde seit dem 12.09.2013 nicht mehr gefördert, obwohl der Angeklagte in Untersuchungshaft sitzt.

Die Beschwerde hat Erfolg und der Haftbefehl ist aufzuheben. Dabei kommt es nicht darauf an, ob ein Haftgrund (beispielsweise Fluchtgefahr) vorliegt. Weiterhin ist ohne Bedeutung, ob gegen den Beschuldigten ein dringender Tatverdacht vorliegt, denn der Haftbefehl ist unverhältnismäßig, weil das Beschleunigungsgebot verletzt ist. In Haftsachen gilt das Gebot, dass die Ermittlungen gegen den Beschuldigten schnell abzuschließen und eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen sind. Untersuchungshaft ist dann nicht notwendig, wenn vermeidbare Verzögerungen eintreten. Wenn eine Verfahrenshandlung zu lange dauert, ist die Untersuchungshaft mit dem Gebot der Verfahrensbeschleunigung nicht zu vereinbaren. Hier ist die Verfahrensverzögerung eingetreten, weil beim Amtsgericht keine Wiedervorlagefrist notiert wurde und das Verfahren damit aus dem Blick geraten ist. Dies ist kein hinreichender Grund für die Verlängerung von Untersuchungshaft.

Hehlerei durch Absetzung – Tat setzt einen Erfolg voraus

BGH 3 StR 69/13 (22.10.2013)

Das Landgericht Hildesheim verurteilte den Angeklagten wegen Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob die Verurteilung wegen (vollendete) Hehlerei auf und änderte den Schuldspruch auf versuchte Hehlerei. Das Verfahren wurde an das Landgericht zurückverwiesen.

Der Angeklagte wurde von einer anderen Person beauftragt, Käufer für mehrere Kunstwerke im Gesamtwert von 1,5 Mio. Euro zu finden. Ihm kam es auf die Verkaufsprovision von 10 % des Verkaufserlöses an. Er hielt es für möglich, dass die andere Person nicht Eigentümer der Bilder war. Das war ihm in Erwartung der Verkaufsprovision gleichgültig. Er zeigte potentiellen Käufern Fotografien der Kunstwerke. Seine Absatzbemühungen blieben aber ohne Erfolg.

Das Landgericht sah im Verhalten des Angeklagten eine vollendete Hehlerei. Eine Hehlerei setzt eine Vortat voraus. Diese kann gemäß § 259 StGB ein Diebstahl oder eine andere gegen fremdes Vermögen gerichtete Tat sein. Außer einem Diebstahl kann also auch beispielsweise eine Hehlerei Vortat für eine weitere Hehlerei sein („Kettenhehlerei“). Hier hielt der Angeklagte es zumindest für möglich, dass die andere Person die Kunstgegenstände durch Diebstahl oder Hehlerei erlangt hat.

In der Frage, ob es für eine Hehlerei in der Tatvariante des Absetzens erforderlich ist, dass die Gegenstände auch tatsächlich abgesetzt werden oder ob es beim Versuch bleibt, weicht der BGH von seiner bisherigen Rechtsprechung ab. Bislang war ein Absatzerfolg nicht erforderlich. Der BGH begründet seine neue Rechtsprechung damit, dass schon der Wortlaut („Absatz“) dafür spricht, dass dieser auch tatsächlich erfolgen muss. Das Gesetz lässt bloße „Absatzbemühungen“ nicht ausreichen. Im alltäglichen Gebrauch würde niemand von Absatz sprechen, wenn Waren nicht erfolgreich abgesetzt wurden, sondern es lediglich versucht wurde. Auch die Systematik des Gesetzes, also das Verhältnis zu den anderen Tatbestandsvarianten (ankaufen, sich oder einem Dritten verschaffen) führt zu keinem anderen Ergebnis.

Rechtswidrigkeit einer Durchsuchung

LG Düsseldorf 10 Qs 40/13 (26.09.2013)

Die Beschwerde richtet sich gegen einen Durchsuchungsbeschluss. Dem Beschuldigten wird Umsatzsteuerhinterziehung vorgeworfen. Es werden im Durchsuchungsbeschluss auch Angaben zu den gesamten Umständen gemacht. Es fehlt aber die Angabe der Handlung, durch die konkret eine Straftat begangen worden sein soll. Es reicht nicht aus, dass im Durchsuchungsbeschluss nur der gesetzliche Tatbestand aufgeführt wird. Vielmehr muss im Durchsuchungsbeschluss auch angegeben sein, welche Handlung genau strafbar gewesen sein soll. Dieser Durchsuchungsbeschluss ist rechtswidrig, weil er den Tatvorwurf nicht hinreichend umschreibt.

Schweigepflicht bei Verdacht auf Kindesmisshandlung

KG 20 U 19/12 (27.06.2013)

In diesem Urteil geht es darum, ob Ärzte bei einem Verdacht auf Kindesmisshandlung ihre Schweigepflicht brechen und Anzeige erstatten dürfen. Auch wenn hier ein Urteil eines Zivilgerichts, das über einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz zu entscheiden hatte, vorliegt, ist diese Entscheidung auch auf das Strafrecht übertragbar.

Kläger sind ein Kind (Jahrgang 2006) und dessen Mutter. Die Klage richtet sich gegen den Betreiber eines Krankenhauses. Die Mutter brachte das Kind wegen eines Krampfanfalls in die Notaufnahme. Dort wurden eine beidseitige subdurale Blutung und Netzhautablösungen beidseits festgestellt. Mitarbeiter des Krankenhauses äußersten gegenüber den Eltern, dass der Verdacht auf Kindesmisshandlung besteht (“Schütteltrauma“). Die Eltern stritten das ab. Mitarbeiter des Krankenhauses teilten ihren Verdacht dem Landeskriminalamt und dem Jugendamt mit, dass Verletzungen vorliegen, die für ein Schütteltrauma typisch sind. Ein Tatverdacht gegen die Eltern wurde nicht geäußert. Die Eltern wurden vorläufig festgenommen und das Kind zeitweilig bei Pflegeeltern untergebracht. Das Ermittlungsverfahren gegen die Eltern wurde eingestellt, da kein hinreichender Tatverdacht vorlag. Es konnte nicht hinreichend sicher festgestellt werden, wer dem Kind die Verletzungen zugefügt hatte. Die Mutter und das Kind verlangten daraufhin Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 und 15.000 Euro. Das Landgericht Berlin war der Auffassung, dass kein Anspruch auf Schmerzensgeld besteht und wies die Klage ab. Auch das Kammergericht bestätigte in der Berufung diese Rechtsansicht.

Die entscheidende Frage, auch im Hinblick auf die Verletzung der Schweigepflicht und die damit verbundene mögliche Strafbarkeit, ist, ob die Durchbrechung der Schweigepflicht gemäß § 34 StGB durch Notstand gerechtfertigt war.

Beide Gerichte waren der Auffassung, dass die Voraussetzungen eines Notstands vorlagen. Es sei nicht erforderlich, dass der bestehende Verdacht durch die Ärzte ausermittelt wird. Ausreichend sei ein hinreichender Verdacht. Diese bestehe schon dann, wenn die Verletzungen typischerweise durch ein Misshandlungsgeschehen entstehen. Daher sei auch ein hinreichender Tatverdacht, der im späteren Strafverfahren eine Anklage rechtfertigt, nicht erforderlich.

Die strafrechtliche Beurteilung des Verletzungsgeschehens ist erstens nicht relevant und kann zweitens auch nicht von den Ärzten erwartet werden. Im Rahmen des Notstands gemäß § 34 StGB geht es darum, dass die Verletzung der Schweigepflicht gerechtfertigt ist, wenn die Gefahr von Wiederholungen besteht. Bei derart schweren Verletzungen, wie sie hier vorlagen, liegt Wiederholungsgefahr nach Auffassung des Gerichts auf der Hand. In einem Handbuch, das vom Bundesfamilienministerium gefördert wird, gibt es die Empfehlung, die Polizei nur einzuschalten, wenn die Allgemeinen Sozialen Dienste nicht mehr ausreichen. Dieser Hinweis hat selbstverständlich keinen Rechtscharakter, so dass ein Verstoß unbeachtlich ist.

Hinweis für die Praxis:

Wenn Verletzungen vorliegen, die absolut misshandlungstypisch sind, ist eine Durchbrechung der Schweigepflicht gemäß § 34 StGB gerechtfertigt. Dies gilt dann nicht nur für Ärzte, sondern ist auf alle beteiligten Berufsgruppen wie beispielsweise Rettungsdienst und Pflegepersonal zu erweitern. Wenn die Diagnose von Misshandlungsverletzungen jedoch auf einem Sorgfaltspflichtverstoß basiert, ist die Durchbrechung der Schweigepflicht nicht gerechtfertigt und damit strafbar. In dem vom Landgericht München I hierzu entschiedenen Fall hatte sich das Kind bei Spielen Hämatome zugezogen, weil es gegen einen Türrahmen gestürzt war. Es wird also durchaus verlangt, zwischen Misshandlungsverletzungen und Spielunfällen zu unterscheiden!

Unterbringung bei sexuellem Missbrauch von Kindern

Bundesverfassungsgericht 2 BvR 1239/12 (23.01.2014)

Der Beschwerdeführer wurde 1990 unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt, weiterhin wurde die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet. Im Oktober 2011 erklärte die Strafvollstreckungskammer die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung über die Zehnjahresfrist hinaus für erledigt. Im Oktober 2012 ordnete das Landgericht die Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz an. Rechtsbehelfe gegen die Unterbringung vor dem Landgericht und Oberlandesgericht waren erfolglos.

Die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers hat Erfolg und die Beschlüsse werden aufgehoben. Sie verkennen, dass hinsichtlich der Gefährdungsprognose auch für die Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz die gleichen Maßstäbe gelten wie bei der Sicherungsverwahrung. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfordert eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- oder Sexualstraftaten. Eine solche Gefahrenprognose lag hier nicht vor.

Versuchte Anstiftung zum Mord

BGH 1 StR 405/12 (05.02.2013)

Der Angeklagte saß während eines Ermittlungsverfahrens wegen Betruges in Untersuchungshaft. Er wollte den Mitbeschuldigten töten lassen, damit dieser im Betrugsverfahren nicht aussagen kann. Der Rechtsanwalt und Verteidiger des Angeklagten leitete den Auftrag zur Tötung an die Ehefrau des Angeklagten weiter. Sie gab diesen Auftrag aber nicht weiter, weil ihr der Plan zu weit ging.

Das Landgericht sprach den Angeklagten vom Vorwurf der versuchten Anstiftung zum Mord (§§ 30 Abs. 1, 211 StGB) frei. Begründung für den Freispruch war, dass es völlig offen gewesen sei, ob der Auftragsmörder überhaupt bereit gewesen sei, den Mitangeklagten zu töten.

Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und verwies es zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurück. Einerseits genügt das Urteil formellen Anforderungen eines Freispruches nicht. Andererseits gab es auch Widersprüche in den Schilderungen des Sachverhalts.

Weiterhin sind die rechtlichen Ausführungen zur versuchten Anstiftung zum Mord unzutreffend. Die versuchte Anstiftung gemäß § 30 Abs. 1 StGB knüpft an die abstrakte Gefährlichkeit davon an, dass jemand angestiftet wird, einen Mord zu begehen und der Anstifter das weitere Geschehen aus der Hand gibt. Für den Versuch der Anstiftung zum Mord reichte es hier aus, das der Angeklagte es für möglich hält, dass der Aufgeforderte (also der Auftragsmörder) die Bestimmung ernst nimmt und den Mord ausführt.

Befangenheit eines ehrenamtlichen Richters (Schöffen)

LG Koblenz 12 KLs 752/10 (19.12.2012)

Der Angeklagte lehnte einen Schöffen wegen der Besorgnis der Befangenheit ab. Am 26. Verhandlungstag einer Hauptverhandlung vor dem Landgericht Koblenz legte der Schöffe zwei Schokoladennikoläuse auf den Tisch, der sonst von der Staatsanwaltschaft genutzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war noch kein Staatsanwalt anwesend.

Das Gericht sah den Antrag des Angeklagten als begründet an, weil Grund zur Annahme besteht, dass der Schöffe nicht unvoreingenommen und nicht unparteiisch ist. Dafür reicht ein bloßes Empfinden des Angeklagten nicht aus, sondern es müssen auch objektive Umstände nach außen erkennbar sein. Nicht erforderlich ist, dass der Richter beziehungsweise der Schöffe auch wirklich befangen ist. Diese Umstände, die die Befangenheit eines Schöffen besorgen lassen, lagen hier vor.

Tötung des Angreifers in Notwehr

BGH 2 StR 311/12 (21.11.2012)

Der Angeklagte wurde nach zunächst verbaler Auseinandersetzung mit den beiden Geschädigten von diesen angegriffen. Er hatte ein Messer mit einer Klingenlänge von 7 cm dabei. Zumindest einer der Geschädigten hatte eine sehr kräftige Statur. Der Angeklagte stach das Messer einem der Geschädigten zweimal ins Bein und einmal ins Gesäß. Dabei wollte er den Geschädigten verletzen, aber nicht töten. Dann griff auch der andere Geschädigte, der zuvor den Begleiter des Angeklagten bewusstlos geschlagen hatte, den Angeklagten an. Der Angeklagte stach mit der Absicht, den Geschädigten zu töten, einmal in die linke Brust. Dieser überlebte den Angriff. Der andere Geschädigte starb an den Blutungen im Bein.

Das Landgericht hatte den Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob die Verurteilung auf und verwies die Sache an das Landgericht zurück, weil die Körperverletzungen durch Notwehr gerechtfertigt sein könnten.

Eine Notwehrlage lag auch nach Auffassung des Landgerichts vor, weil ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf den Angeklagten vorlag. Eine Rechtfertigung durch Notwehr setzt jedoch auch eine Notwehrhandlung voraus. Dafür ist es erforderlich, dass die Verteidigung auch erforderlich war. Die Kernfrage ist dabei, ob der Angeklagte die Anwendung des Messers hätte androhen müssen. Die Tat ist zumindest dann gerechtfertigt, wenn das mildeste zur Verfügung stehende Mittel eingesetzt wird. Dabei braucht sich der Angegriffene nicht dem Risiko einer ungenügenden Verteidigung auszusetzen. Auch die Tötung eines Menschen kann durch Notwehr gerechtfertigt sein. Grundsätzlich ist es nach der Rechtsprechung vor dem Einsatz eines Messers erforderlich, dessen Einsatz anzudrohen. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn das Risiko, dass die Drohung keine Wirkung entfaltet, so hoch ist, dass dem Angegriffenen die Verkürzung seiner Verteidigungsmöglichkeit nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall ist aufgrund der Feststellungen des Landgerichts nicht ersichtlich, dass der Angeklagte eine hinreichende Möglichkeit hatte, den Einsatz des Messers anzudrohen, ohne sich damit in seiner Verteidigungsmöglichkeit einzuschränken.

Dringender Tatverdacht zur Eröffnung des Hauptverfahrens

OLG Koblenz 2 Ws 712/12 (18.09.2012)

Die Staatsanwaltschaft erhob Angeklagte vor dem Landgericht Koblenz (Jugendkammer) wegen Vergewaltigung. Das Landgericht lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, weil ein Tatnachweis nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit geführt werden könne. Staatsanwaltschaft und Nebenklage legten Beschwerde beim Oberlandesgericht ein. Dieses ließ die Anklage vor dem Landgericht (Jugendkammer) zu und eröffnete das Hauptverfahren.

Das Hauptverfahren ist dann zu eröffnen, wenn hinreichender Tatverdacht besteht. Der hinreichende Tatverdacht setzt voraus, dass die Verurteilung überwiegend wahrscheinlich ist oder dass in Zweifelsfällen Verurteilung und Nichtverurteilung etwa gleichermaßen wahrscheinlich sind. Im konkreten Fall geht es darum, dass die Aussagen des Angeklagten im Widerspruch zu den Aussagen des Opfers stehen. Zudem gab es ein Sachverständigengutachten über die Glaubwürdigkeit des Opfers.

Trunkenheitsfahrt und bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln

BGH 3 StR 109/12 (03.05.2012)

Der Angeklagte hatte Mitte Juni 2011 etwa 300 Gramm Marihuana mit einem Wirkstoffgehalt von knapp über 10 % erworben, die er zumindest teilweise weiterverkaufen wollte. Er hat das Marihuana zunächst im Wald versteckt und im Juli 2012 mit seinem PKW dort abgeholt, wobei er ein Messer (Klingenlänge von 12 cm, beidseitig geschliffen) griffbereit mit sich führte. Der Angeklagte geriet in eine Polizeikontrolle, wo eine Blutalkoholkonzentration von 1,43 Promille festgestellt wurde. In diesem gesonderten Verfahren wurde der Angeklagte (rechtskräftig seit dem 19.01.2012) mit einem Strafbefehl zu einer Geldstrafe verurteilt.

Zuvor, am 20.12.2011 hatte ihn das Landgericht Düsseldorf wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Auf die Revision des Angeklagten stellte der Bundesgerichtshof als Revisionsgericht das Verfahren ein, da zwischenzeitlich ein Verfahrenshindernis in Gestalt des rechtskräftigen Strafbefehls eingetreten ist. Diesen Antrag (Einstellung des Verfahrens) stellt auch der Generalbundesanwalt. Auch in der Begründung schließt sich der Bundesgerichtshof dem Generalbundesanwalt an.

Gemäß Artikel 103 Abs. 3 GG darf jemand für eine Tat nur einmal bestraft werden. Eine Doppelbestrafung wegen ein und derselben Tat ist unzulässig. Dabei umfasst der Begriff der Tat einen einheitlichen zeitlich und sachverhaltlich begrenzten Vorgang. Für die Trunkenheitsfahrt liegt ab dem 19.01.2012 eine rechtskräftige Verurteilung vor. Diese Tat ist vom historischen Geschehen identisch mit dem unerlaubten bewaffneten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Fahrt diente gerade dem Transport. Damit liegt nicht nur ein enger zeitlicher und örtlicher Zusammenhang vor, sondern es besteht auch ein inhaltlicher Zusammenhang. Damit ist der historische Lebensvorgang bereits rechtskräftig abgeurteilt und einer Verfolgung der Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) steht ein Verfahrenshindernis (Strafklageverbrauch) entgegen.

Graffiti als Sachbeschädigung

AG Berlin Tiergarten 420 Ds 13/12 jug (27.04.2012)

Gegen zwei Beschuldigte wurde Anklage wegen Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht erhoben. Die beiden Angeklagten hielten sich auf dem Dach eines Gebäudes auf. Dort sprühte einer der Angeklagten mit Spraydosen, die sie vor Ort gefunden hatten, Schriftzüge an die Außenwand eines Quergebäudes. An dieser Wand der baufälligen Ruine befand sich bereits eine Vielzahl von Graffitis in mehreren Schichten übereinander. Das Amtsgericht sprach die beiden Angeklagten vom Vorwurf der Sachbeschädigung frei. Eine Sachbeschädigung liegt gemäß § 303 Abs. 2 StGB vor, wenn das Erscheinungsbild einer Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert wird. Es kommt also auf den optischen Eindruck vor der Veränderung (also der möglichen Sachbeschädigung) und danach an. Hier war das Erscheinungsbild durch eine Vielzahl von Graffitis geprägt. Im Vergleich zum vorherigen Erscheinungsbild blieb das neue Graffiti unauffällig und das Gesamterscheinungsbild hat sich kaum verändert. Da also allenfalls eine unwesentliche Veränderung vorlag, war das Sprühen des Graffitis keine Sachbeschädigung.

Der andere Angeklagte wurde vom Vorwurf der Sachbeschädigung freigesprochen, weil ihm die Tat nicht nachgewiesen werden konnte. Aber auch dann, wenn ihm nachzuweisen gewesen wäre, dass er die Wand besprüht hat, wäre er auch freigesprochen worden, weil dieses Verhalten (wie beim anderen Angeklagten auch) den Tatbestand der Sachbeschädigung nicht erfüllt.

Bedingter Vorsatz zur Tötung

BGH 4 StR 558/11 (22.03.2012)

Der Angeklagte geriet mit dem Nebenkläger in Streit, als dieser in einer Diskothek einen Streit schlichten wollte. Es gab gegenseitige Beleidigungen und der Angeklagte schlug dem Nebenkläger ins Gesicht. Es kam noch zwei weitere Male zu Auseinandersetzungen. Beim dritten Mal wurden der Angeklagte und der Nebenkläger von den Türstehern getrennt, woraufhin sich der Angeklagte entfernte. Der Nebenkläger begab sich zu einem Taxistand. Nach etwa 15 Minuten lief der Angeklagte direkt auf den Nebenkläger zu und stach dem Nebenkläger ein doppelklingiges Messer mit einer Klingenlänge von 11 cm von seitlich hinten kommend in den Rücken. Die achte Rippe des Nebenklägers wurde durchtrennt und das Messer drang noch in die Lunge ein, wodurch den Nebenkläger zu Boden ging. Er erlitt einen Hämatopneumothorax und es bestand akute Lebensgefahr. Die Blutalkoholkonzentration des Angeklagten betrug zu dieser Zeit 1,58 Promille. Als er zustach, sagte er: „Verreck`, du Hurensohn“.

Das Landgericht verurteilte den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte war bereits wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Er hatte dem damaligen Geschädigten mit einem Schraubenzieher in den linken Mittelbauch gestochen. Weiterhin wurde gegen ihn in einem anderen Verfahren ein Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung erlassen. Ein weiteres Verfahren gegen den Angeklagten wurde eingestellt. Dort hatte er dem Opfer (einem anderen Besucher einer Diskothek) angedroht, er werde „ihn abstechen, wenn er herauskomme“.

Die Staatsanwaltschaft wollte mit ihrer eingelegten Revision eine Verurteilung wegen versuchter Tötung erreichen. Der Bundesgerichtshof beanstandet die Beweiswürdigung des Gerichts.

Das Gericht sieht einige Aspekte, die für einen Tötungsvorsatz des Angeklagten sprechen. Einerseits spreche der Ausspruch „Verreck`, du Hurensohn“ für einen Tötungsvorsatz, ferner sei auch die erhebliche Gefährlichkeit des Stichs zu berücksichtigen. Andererseits sei auch die Tatsache zu beachten, dass der Angeklagte nur einen Stich ausgeführt habe. Zudem sei auch die Alkoholisierung des Angeklagten in die Abwägung einzubeziehen. Da weiterhin davon auszugehen sei, dass zu einer vorsätzlichen Tötung stets eine besonders hohe Hemmschwelle zu überwinden ist („Hemmschwellentheorie“), könne ein Tötungsvorsatz nicht festgestellt werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt es bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen nahe, dass der Täter mit der Möglichkeit rechnet, dass das Opfer zu Tode kommt. Der Täter, der dennoch weiterhandelt, nimmt einen Tod des Opfers damit billigend in Kauf und handelt damit vorsätzlich. Eine offensichtliche Lebensgefährlichkeit einer Handlung darf bei der Entscheidung, ob ein Tötungsvorsatz vorliegt, nicht zu gering veranschlagt werden. In der Gesamtabwägung des Gerichts liegen einige Widersprüche. So wird die Alkoholisierung des Angeklagten im Urteil an einer Stelle als „nicht unerheblich“ bezeichnet, während an anderer Stelle von einer „lediglich geringen Beeinträchtigung durch Alkohol“ die Rede ist.

Bei der Beurteilung, ob der Angeklagte den Eintritt des Todes billigend in Kauf genommen hat, ist die konkrete Angriffsweise zu berücksichtigen. Auf das Ausbleiben des Todes kann dann nicht mehr vertraut werden, „wenn der vorgestellte Ablauf des Geschehens einem tödlichen Ablauf so nahe kommt, dass nur noch ein glücklicher Zufall diesen verhindern kann“. Hinsichtlich der Hemmschwellentheorie führt der Bundesgerichtshof aus, dass sich das Gericht nicht hinreichend mit der Bedeutung auseinandergesetzt habe, sondern dass schon durch die Handlung des Angeklagten eine Hemmschwelle überwunden wurde.

Fahrlässige Tötung bei Amoklauf von Winnenden

BGH 1 StR 359/11 (22.03.2012)

Der Angeklagte ist der Vater des Amokläufers von Winnenden. Dieser hatte am 11.03.2009 bei einem Amoklauf in der Schule und der anschließenden Flucht 15 Personen erschossen und 14 weitere Personen verletzt. Die Tatwaffe und die Munition für den Amoklauf stammten aus dem Bestand des Angeklagten, der Sportschütze ist. Zwischen Herbst 2008 und dem 11.03.2009 nahm sein Sohn insgesamt 285 Schuss Munition an sich. Diese hatte der Angeklagte unverschlossen an unterschiedlichen Stellen in der Wohnung aufbewahrt. Weiterhin wurde dem Angeklagten von seinem Sohn eine Pistole entwendet. Diese verwahrte der Angeklagte (aus Angst vor Einbrechern) häufig unverschlossen im Schlafzimmerschrank.

Der Sohn des Angeklagten war psychisch auffällig. Seit 2004 hatte er sich zum Einzelgänger entwickelt. Er hatte schlechte Schulnoten und litt unter Stimmungsschwankungen. Am Computer spielte er häufig Spiele, bei denen er virtuelle Personen erschoss. In einer durchgeführten ambulanten psychosomatischen Behandlung äußerte er (Fremd-) Tötungsphantasien, was auch der Angeklagte wusste. Obgleich seitens der Klinik die Fortsetzung der Behandlung empfohlen wurde, setzten der Angeklagte und seine Frau sich über diese Empfehlung hinweg, weil ihr Sohn die Behandlung nicht wollte. Der Angeklagte ermöglichte seinem Sohn Schießübungen im Schützenverein.

Noch am Tag des Amoklaufes stand die Zeugin, die ehrenamtlich als Krisenbetreuerin bei einer Hilfsorganisation arbeitet, der Familie zur Seite. Sämtliche Polizeikräfte für diese Aufgabe waren mit der Betreuung der Tatopfer und deren Angehörigen beschäftigt. Zur Familie des Angeklagten entstand für die Zeugin ein Vertrauensverhältnis. Sie war auch im Folgezeitraum auf Honorarbasis für die Familie tätig.

Am 11.11.2010 gab die Zeugin in der Hauptverhandlung an, der Angeklagte sei 2008 über die Tötungsphantasien seines Sohnes unterrichtet worden. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft und einige Vertreter der Nebenklage konnten die Zeugin dann befragen. Dem Verteidiger des Angeklagten wurde das Fragerecht noch nicht erteilt. In der Fortsetzung der Hauptverhandlung am 23.11.2010 verlas die Zeugin eine schriftliche Erklärung, nach der sie erst im August 2009 durch ein Sachverständigengutachten von den Tötungsphantasien des Sohnes des Angeklagten erfahren habe.

Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung gegen die Zeugin ein. Daraufhin wurde der Zeugin nach Belehrung durch das Gericht ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht eingeräumt. Zu Beginn der weiteren Vernehmung an einem folgenden Hauptverhandlungstag widerrief die Zeugin ihre Angaben der schriftlichen Erklärung und bestätigte ihre Angaben vom 10.11.2010. Unter Berufung auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht verweigerte sie weitere Angaben. Die Verteidiger des Angeklagten widersprachen der Verwertung der Angaben der Zeugin, weil sie keine Gelegenheit gehabt haben, das ihnen zustehende Fragerecht auszuüben.

Das Gericht hat den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung in 15 tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in 14 tateinheitlichen Fällen sowie wegen weiterer Straftaten (Verstöße gegen das Waffengesetz) zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 9 Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Der Bundesgerichtshof als Revisionsgericht hob das Urteil mit einem Teil der Feststellungen zum Sachverhalt auf und verwies das Verfahren an eine andere Jugendkammer des Landgerichts zurück. Die Verteidigung hatte keine Möglichkeit, das ihr zustehende Fragerecht gegenüber der Zeugin auszuüben. Die Zeugin hätte die weitere Aussage nicht verweigern dürfen, weil ihr kein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht zustand. Ein solches Auskunftsverweigerungsrecht ergibt sich auch nicht aus der Aussage der Zeugin in Gestalt der Verlesung der schriftlichen Erklärung vom 12.11.2010. Grundsätzlich hat ein Zeuge ein Auskunftsverweigerungsrecht (§ 55 StPO), wenn er sich durch eine wahrheitsgemäße (vollständige) Aussage in die Gefahr begibt, sich selbst wegen einer Straftat zu belasten. In einem solchen Fall muss ein Zeuge nicht auf die Fragen antworten, deren Beantwortung dazu führt, dass er sich selbst belastet. Diese Situation lag hier aber nicht vor. Denn Straftaten, die durch die Aussage selbst erst begangen werden, können sein solches Auskunftsverweigerungsrecht nicht begründen. Hier hat sich die Zeugin aber erst durch ihre Aussage in der Hauptverhandlung am 23.10.2010 einer Straftat (versuchte Strafvereitelung) verdächtig gemacht. Der Versuch der Strafvereitelung beginnt auch erst mit dem Verlesen der Aussage. Das Verfassen des vorzulesenden Textes ist eine straflose Vorbereitungshandlung.

Die Zeugin hatte auch kein Zeugnisverweigerungsrecht aus § 53 StPO, weil sie nicht zu den dort aufgezählten Berufsgruppen gehört. Ein solches Zeugnisverweigerungsrecht haben beispielsweise Ärzte, Anwälte und Seelsorger. Nach der Wertung des Gesetzes hat aber nicht jeder Berater dieses Zeugnisverweigerungsrecht. Auch durch eine extensive Auslegung des Gesetzes lässt sich für die Zeugin hier kein Zeugnisverweigerungsrecht aus § 53 StPO konstruieren.

Strafzumessung beim Schwarzfahren (Beförderungserschleichung)

OLG Naumburg 2 Ss 157/11 (12.03.2012)

Das Amtsgericht verurteilte den Angeklagten wegen des Erschleichens von Leistungen („Schwarzfahren“) in 21 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten. Eine Berufung des Angeklagten vor dem Landgericht hatte keinen Erfolg. Die Revision vor dem Oberlandesgericht (OLG) Naumburg hatte Erfolg. Das OLG beanstandete, dass nicht der ersparte Fahrpreis als Schaden in der Strafzumessung zugrunde gelegt wurde. Stattdessen wurde der „Realschaden“ berücksichtigt, in den weitere privatrechtliche Forderungen (beispielsweise das erhöhte Beförderungsentgelt) einfließen. Für das OLG ist dieser „Realschaden“ ebenso wenig maßgeblich wie die Berücksichtigung von Fangprämien für Ladendetektive bei Ladendiebstählen.

Weiterhin beanstandete das OLG Aspekte der Strafzumessung. Grundsätzlich muss bei mehreren Straftaten für jede Tat eine einzelne Strafe gebildet werden. Diese Einzelstrafen werden in einem weiteren Strafzumessungsakt zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Die höchste Einzelstrafe (Einsatzstrafe) war in diesem Fall eine Freiheitsstrafe von einem Monat. Dieser Wert wurde hier verneunfacht. Nach Auffassung des OLG darf die Gesamtstrafe die Einsatzstrafe regelmäßig maximal um das Dreifache erhöhen.

Einziehung ist Ermessensentscheidung

BGH 4 StR 375/11 (23.08.2011)

Der Angeklagte wurde vom Landgericht wegen der Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. In dem Urteil wurde auch die Einziehung seines Fahrzeugs gemäß § 74 StGB angeordnet. Der Angeklagte richtete sich mit seiner Revision vor dem Bundesgerichtshof gegen die verhängte Strafe.

Der Bundesgerichtshof verwies die Sache zurück an das Landgericht. Die Einziehung des Fahrzeugs war durch das Landgericht mit der Begründung „Der PKW Opel Astra des Angeklagten war gemäß §§ 33 Abs. 2, 74 StGB einzuziehen“ erfolgt. Dabei hat die Strafkammer des Landgerichts aber übersehen, dass es sich bei der Einziehung um eine Ermessensvorschrift handelt. Gegenstände können demnach unter bestimmten Bedingungen eingezogen werden. Das gilt gleichermaßen für Täter und Teilnehmer (Beihilfe und Anstiftung). Die Einziehung wird aber vom Gesetz nicht als zwingende Folge angeordnet. Den Strafausspruch hob der Bundesgerichtshof nicht auf, weil die Anordnung der Einziehung bei der Bemessung der Freiheitsstrafe bereits ausdrücklich strafmildernd berücksichtigt wurde.

Sprachkenntnisse des Schöffen

BGH 2 StR 338/10 (26.01.2011)

Das Landgericht hatte zwei Angeklagte wegen besonders schweren Raubes und einen Angeklagten wegen Beihilfe zum besonders schweren Raub verteilt. Die Revisionen der Angeklagten waren begründet, weil die Strafkammer, also das Gericht, nicht vorschriftsmäßig besetzt war.

Eine Schöffin, deren Anwesenheit gesetzlich vorgeschrieben ist, gab schon bei Beginn der Hauptverhandlung an, dass sie „sehr schlecht deutsch“ könne. Eine telefonische Verständigung der Vorsitzenden Richterin und der Schöffin war nur unter Zuhilfenahme einer weiteren Person möglich. Die Schöffin selbst beantragte, sie wegen ihrer Sprachschwierigkeiten von der Schöffenliste zu streichen. Das Landgericht lehnte das ab, weil hierfür kein gesetzlich vorgesehener Grund vorlag. An sämtlichen Verhandlungstagen wurde für die Schöffin eine Dolmetscherin hinzugezogen, die auch bei Beratungen des Gerichts für die Schöffin übersetzte. Die Verteidiger der Angeklagten rügten im Hinblick auf die Sprachkenntnisse der Schöffin die Gerichtsbesetzung. Der Einwand wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Fall von fehlenden Sprachkenntnissen eines Schöffen gesetzlich nicht geregelt sei.

Anerkannt ist, dass andere Mängel in der Person eines Richters oder Schöffen die Unfähigkeit zur Teilnahme an Hauptverhandlungen begründen. Entschieden wurde dies für hör- und sprechunfähige Richter. Wegen eines Verstoßes gegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz kann auch ein blinder Richter nicht in der tatrichterlichen Hauptverhandlung in Strafsachen mitwirken.

Der Gesetzgeber hat inzwischen nachgebessert und mit § 22 Abs. 5 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) eine Norm geschaffen, nach der Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind, nicht Schöffen werden sollen.

Der Bundesgerichtshof stellt sich auf den Standpunkt, dass dies auch vor der Gesetzesänderung galt. Die Tatrichter müssen die Prozessabläufe optisch und akustisch wahrnehmen und verstehen und sich ohne Hilfe von Dolmetschern mit den anderen Verfahrensbeteiligten verständigen können. Regelungen zur Verständigung des Gerichts mit sprach- oder hörbehinderten Personen gelten nicht für Fälle, in denen die Behinderung auf Seiten des Richters liegt. Selbiges gilt auch für mangelnde Deutschkenntnisse.